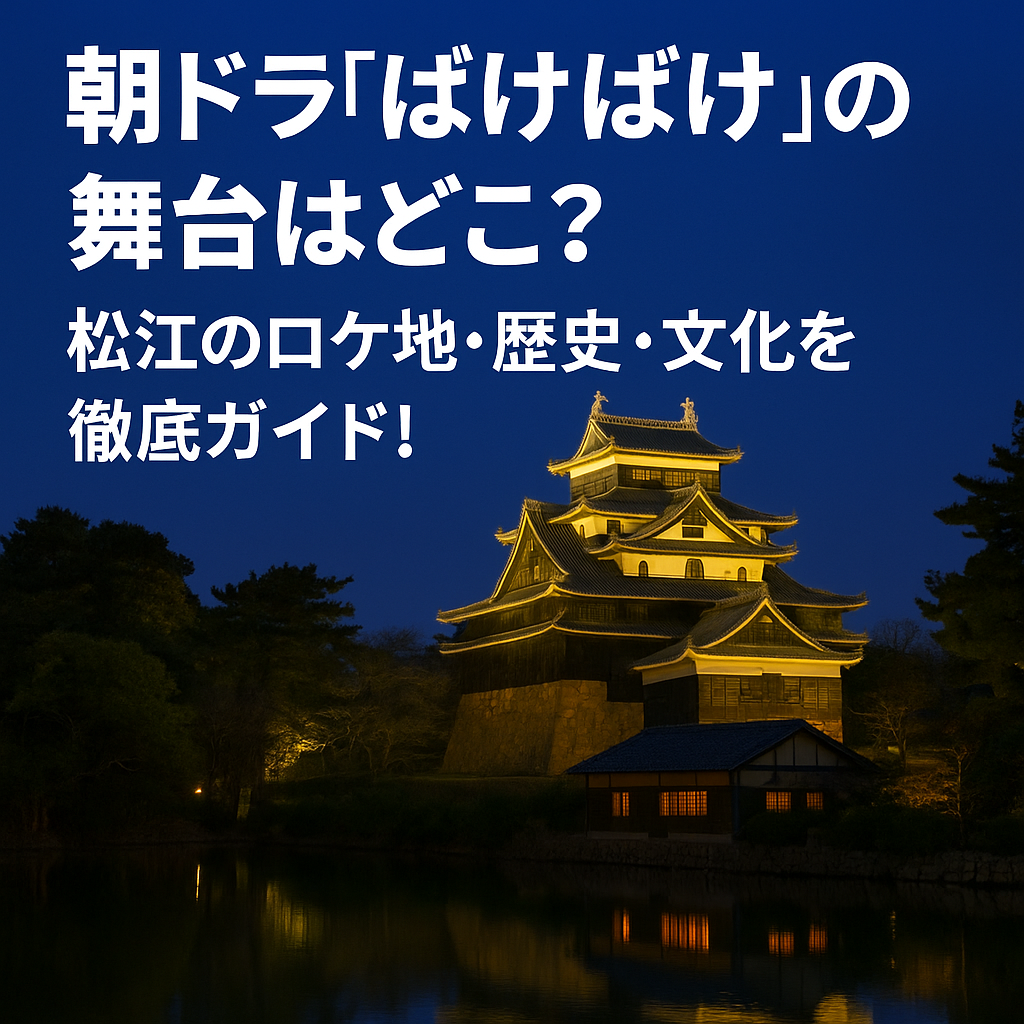

2025年後期に放送されるNHK朝ドラ「ばけばけ」は、舞台がどこか気になっている方も多いのではないでしょうか?異国の青年と怪談好きの少女が心を通わせるこの物語の舞台は、島根県松江市。実在した作家・小泉八雲と妻セツの実話に着想を得たこの作品は、風情ある街並みとともに、日本文化の奥深さを再発見できる内容となっています。本記事では、ばけばけの舞台となる松江のロケ地情報から文化的背景、登場しそうな観光スポットまでをたっぷりご紹介します!

ロケ地はどこ?「ばけばけ」撮影の舞台裏

NHK朝ドラ「ばけばけ」は、2025年後期に放送される連続テレビ小説第113作で、舞台は島根県松江市です。物語のロケ地として実際に松江市内での撮影が進行中で、現地ではすでに大きな話題となっています。NHKの発表や地元報道によれば、松江城周辺や宍道湖畔、そして武家屋敷が残る塩見縄手エリアなどが撮影候補地として注目されています。特に江戸から明治時代にかけての街並みが保存されている地区は、当時の雰囲気を再現するのに最適な場所とされています。

2025年春には実際に松江でロケが始まり、地元住民や高校生がエキストラとして参加する姿も報道されました。市民の協力体制も厚く、地域ぐるみで朝ドラを支える動きが見られています。市内の観光協会や商工会も、放送をきっかけに聖地巡礼ツアーやドラマにちなんだコラボ商品を企画中とのことで、ドラマと地域活性化の好循環が期待されています。

また、ドラマで使われるロケ地に関する情報は、放送が始まるとともに徐々に公開されていく予定です。視聴者としては、ドラマを見ながら「あ、ここ知ってる!」とロケ地を探す楽しみも増えてきます。松江駅前からアクセスしやすい場所も多く、聖地巡礼に行きやすい点も大きな魅力です。ドラマ放送と同時に、全国からの観光客が増加することも予想されており、「ばけばけ」はただのドラマにとどまらず、地域との関係性が非常に深い作品になりそうです。

松江の魅力とは?ドラマに登場しそうなスポット紹介

松江は、歴史と文化が調和した美しい城下町として知られています。まず代表的なのが国宝・松江城です。天守が現存する12城のひとつで、江戸時代の雰囲気を色濃く残す城郭は、まさにドラマのロケにぴったりの舞台です。その周囲には、武家屋敷や城下町が保存された塩見縄手があり、古き良き日本の街並みを散策できます。

また、小泉八雲が実際に暮らした「旧居」や「記念館」も観光スポットとして有名です。庭園付きの木造建築は、当時の生活をリアルに感じられる場所として、国内外のファンに人気があります。宍道湖に沈む夕日を眺める「宍道湖畔」も、ロマンチックなシーンに登場しそうな予感。湖を囲むように作られた遊歩道や堀川遊覧船では、水の都・松江ならではの景観が楽しめます。

そして松江といえば「お茶文化」と「和菓子」。茶処としての伝統があり、地元の老舗和菓子店では、目にも美しい季節の和菓子が味わえます。こうした文化的な背景も、ドラマの世界観をより魅力的に彩る要素となることでしょう。観光地としてのアクセスもよく、松江駅から各ロケ地へは徒歩やバスで移動可能な範囲にまとまっている点も◎です。

「ばけばけ」とは?舞台となる物語の概要紹介

「ばけばけ」は、NHKが2025年後期に放送する連続テレビ小説(通称・朝ドラ)の最新作です。第113作目となる本作は、怪談好きな少女と異国からやってきた英語教師との“語り継ぐ”愛の物語を描いています。舞台は明治時代の日本。島根県松江市に実在した怪談作家・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻セツをモデルにした、フィクションながらも史実をベースにしたストーリーです。

主人公は髙石あかりさん演じる「松野トキ」。幼い頃に両親を亡くし、明るくけなげに生きる怪談好きな少女です。ある日彼女の前に現れるのが、英国出身の英語教師「ヘブン」。このヘブン役には、オーディションで選ばれたトミー・バストウさんが抜擢され、注目を集めています。二人は言葉も文化も違う中で、心を通わせ、やがて“怪談”という共通点を通じて絆を深めていきます。

この作品のキーワードは「語り継ぐ力」と「異文化交流」。ただの恋愛物語ではなく、文化や価値観の違いを超えて共に生きる姿が描かれています。朝ドラとしては異例とも言える“怪談”をモチーフにした設定は新鮮で、これまでの作品とは一線を画しています。脚本は『ちむどんどん』などを手がけた羽原大介さんが担当し、歴史考証や人間ドラマに厚みを持たせた作風が期待されています。

ばけばけの舞台は島根県松江市!その理由とは?

「ばけばけ」の物語の舞台となっているのが、島根県松江市です。この地が選ばれた理由には、明治期に実在した人物・小泉八雲と深い関係があります。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、ギリシャ生まれでアイルランド系の作家・英語教師。彼は1890年に日本に渡り、松江で英語教師として働いたことをきっかけに、のちに日本文化に深く傾倒し、「怪談」を多く執筆しました。

松江はその土地柄としても、伝統・文化が色濃く残る地域であり、また「神話のふるさと」とも言われる出雲神話など、霊的・神秘的な背景を持っています。幽霊や妖怪の物語が多く伝わるこの地で、八雲は多くの怪談を聞き、それを物語として昇華させました。彼の妻・小泉セツが、民間伝承を伝える“語り手”として支えたという逸話も有名です。

明治時代の松江は、まだ西洋文化が一部にしか届いておらず、異文化の人間が暮らすには不自由も多かったはず。しかしその中で八雲とセツは、違いを乗り越えて暮らしていきます。ばけばけでは、そんな松江の歴史的背景を活かしながら、二人の関係をフィクションとして再構築し、見る人に“文化を超えたつながり”を問いかける内容になっています。

ばけばけと松江の関係から見える“日本文化の再発見”

「ばけばけ」は単なる地方を舞台にしたドラマではなく、地域に根付く文化や歴史を再発見させてくれる作品です。特に注目すべきは、「怪談」が物語の中心に据えられている点。日本人にとって「怪談」は夏の風物詩であると同時に、昔から“教訓”や“人の情け”を伝える民話としても存在してきました。小泉八雲はその本質を見抜き、西洋に「日本の魂」として伝えました。

一方、八雲とともに歩んだセツの存在は、女性の語り手としての重要性を象徴しています。ばけばけでは、髙石あかりさん演じるトキが怪談を“語り継ぐ”ことを通して、自分自身の人生を切り開いていく姿が描かれています。これは、今の時代における“声を上げる女性像”とも重なります。

また、松江は古くから異文化を受け入れてきた土地でもあります。神話のふるさととしての出雲、武士文化が残る城下町、そして西洋人である八雲を受け入れた開かれた精神。ばけばけを通じて、日本の地方が持つ奥深い文化力、そして“異文化と共にあることの豊かさ”を感じ取ることができるでしょう。

まとめ

朝ドラ「ばけばけ」は、島根県松江市を舞台にした、異文化交流と怪談をテーマにした意欲作です。小泉八雲とその妻セツをモデルとした物語は、ただの恋愛ドラマではなく、“語り継ぐ力”や“文化の融合”を描く深いテーマを内包しています。

ロケ地としても実際の松江の歴史ある街並みが選ばれており、松江城や小泉八雲旧居など、視聴者が実際に訪れることができるスポットが盛り込まれています。地元住民や行政の協力によるロケも進行中で、ドラマが地域と一体となって進んでいる点も魅力のひとつ。

「ばけばけ」を観ることで、私たちは改めて日本の伝統や地方文化の奥深さに触れ、同時に異なる文化との共存の可能性についても考えることができます。物語を楽しむだけでなく、舞台である松江を訪れ、自分の目でその魅力を確かめてみるのもきっと素敵な体験になるはずです。

コメント